La "Ley de vagos y maleantes" fue una ley del Orden Penal español de 4 de agosto de 1933 aprobada por las Cortes de la II República referente al tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales y que posteriormente fue modificada por la dictadura franquista para reprimir también a los homosexuales. También conocida popularmente como "La Gandula", la ley fue aprobada por consenso de todos los grupos políticos de la Segunda República para el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas.

Por ser una ley que no sancionaba delitos sino que intentaba evitar la comisión futura de los mismos no incluía penas, sino medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determinara que se había acabado su peligrosidad.

Por ser una ley que no sancionaba delitos sino que intentaba evitar la comisión futura de los mismos no incluía penas, sino medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determinara que se había acabado su peligrosidad.  Su desarrollo reglamentario desvirtuó completamente la ley llegando a crear campos de internamiento, denominados como Reformatorios de Vagos y Maleantes, y permitiendo que fuese utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos.

Su desarrollo reglamentario desvirtuó completamente la ley llegando a crear campos de internamiento, denominados como Reformatorios de Vagos y Maleantes, y permitiendo que fuese utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos.

La categorización de las conductas antisociales a perseguir incluidas en el artículo 2 de la ley eran diez:

- Los vagos habituales.

- Los rufianes y proxenetas.

- Los que no justifiquen cuando legítimamente fueren requeridos para ello por las autoridades y sus agentes, la posesión o procedencia de dinero o efectos que hallaren en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia.

- Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o a lisiados.

- Los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores a sabiendas de esta actividad ilícita, en cualquier forma.

- Los ebrios y toxicómanos habituales.

- Los que para su consumo inmediato suministren vinos o bebidas espirituosas a menores de catorce años en lugares y establecimientos públicos o en instituciones de educación e instrucción y los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitual.

- Los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio mediante requerimiento legítimo hecho por las autoridades o sus agentes, y los que usaren o tuvieren documentos de identidad falsos u ocultaren los propios.

- Los extranjeros que quebrantaren una orden de expulsión del territorio nacional.

- Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales.

Trámite parlamentario y aprobación

El proyecto de ley presentado a las Cortes pretendía acabar con el modelo existente de persecución de sujetos “de dudosa moral” que existía en España, de carácter administrativo, basado en las atribuciones que los estatutos provinciales otorgaban a los gobernadores civiles, los cuales tenían la capacidad de “reprimir los actos contrarios a la religión, a la moral o a la decencia pública, imponiendo multas o, en defecto de pago, ordenando el arresto supletorio del blasfemo, inmoral o indecente”. Este modelo administrativo era el origen del arresto sustitutorio de quince días por impago de multas que se hubiesen impuesto a aquellos que hubieran realizado “actos contrarios a la moral o a la decencia pública”, lo que dio lugar a la figura del “quincenero”, que era como se conocía popularmente al delincuente habitual que, ante la imposibilidad de pagar las multas que le eran impuestas, pasaba periodos de quince días en la cárcel hasta que volvía a ser puesto en libertad.

La redacción del primer proyecto que presentó el gobierno de Manuel Azaña, (gobierno sostenido por lo diputados de izquierdas y radicales), encontró bastantes reticencias, destacando la del grupo socialista, que de forma clarividente alertaba de la peligrosidad de una norma de este tipo en manos de las derechas en el caso de que éstas alcanzaran el poder.

La redacción del primer proyecto que presentó el gobierno de Manuel Azaña, (gobierno sostenido por lo diputados de izquierdas y radicales), encontró bastantes reticencias, destacando la del grupo socialista, que de forma clarividente alertaba de la peligrosidad de una norma de este tipo en manos de las derechas en el caso de que éstas alcanzaran el poder.  Como consecuencia de las discrepancias y la falta de mayoría para su aprobación, se encargó la redacción de un nuevo proyecto a Mariano Ruíz-Funes y al célebre penalista, y también miembro del partido socialista, Luis Jiménez de Asúa. Éste último había dedicado buena parte de su carrera académica a estudiar la criminalidad pre-delictual y el “estado peligroso”, entendiendo que en él se encontraba la clave para poner solución a problemas que, en el ámbito penal, se venían produciendo en materia de control de la actividad delictiva desde mucho tiempo atrás. De hecho, en 1922 Asúa había planteado su teoría de la “dualidad de códigos”, considerando necesaria la existencia de dos códigos penales de forma simultánea, uno preventivo y otro código sancionador (11 años después el catedrático de derecho penal tenía la posibilidad de aplicar en España su teoría jurídica).

Como consecuencia de las discrepancias y la falta de mayoría para su aprobación, se encargó la redacción de un nuevo proyecto a Mariano Ruíz-Funes y al célebre penalista, y también miembro del partido socialista, Luis Jiménez de Asúa. Éste último había dedicado buena parte de su carrera académica a estudiar la criminalidad pre-delictual y el “estado peligroso”, entendiendo que en él se encontraba la clave para poner solución a problemas que, en el ámbito penal, se venían produciendo en materia de control de la actividad delictiva desde mucho tiempo atrás. De hecho, en 1922 Asúa había planteado su teoría de la “dualidad de códigos”, considerando necesaria la existencia de dos códigos penales de forma simultánea, uno preventivo y otro código sancionador (11 años después el catedrático de derecho penal tenía la posibilidad de aplicar en España su teoría jurídica). Se presentó un nuevo proyecto de ley, y la ley fue aprobada en un parlamento mayoritariamente de izquierdas, que sin embargo, buscó el consenso de la oposición de derechas para su aprobación por unanimidad, con lo que ésta aprovechó para realizar cambios sustanciales en la misma, de tal modo que con el texto aprobado finalmente los padres de la norma quedaron descontentos tras el gran número de enmiendas que se introdujeron al proyecto, lo que llevaría a Asúa a decir que la mayoría de las modificaciones introducidas habían sido negativas y habían convertido la ley en “más dura, menos flexible, más casuística, incongruente y mucho menos elegante” que el proyecto inicial. A modo de resumen, podemos apuntar que se introdujo la distinción entre "peligrosidad sin delito" y "peligrosidad criminal", incluyendo dentro del primer grupo a “vagos habituales”, “rufianes y proxenetas”, “mendigos profesionales”, explotadores de “juegos prohibidos”, “ebrios y toxicómanos habituales” y a “los que observen conducta reveladora de inclinación al delito manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes por la comisión reiterada de contravenciones penales”.

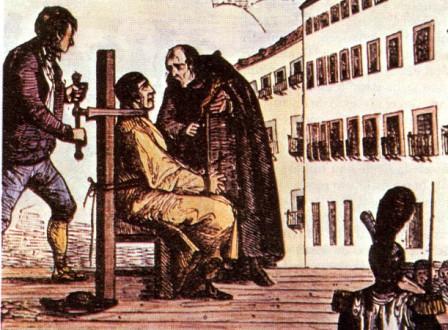

Se presentó un nuevo proyecto de ley, y la ley fue aprobada en un parlamento mayoritariamente de izquierdas, que sin embargo, buscó el consenso de la oposición de derechas para su aprobación por unanimidad, con lo que ésta aprovechó para realizar cambios sustanciales en la misma, de tal modo que con el texto aprobado finalmente los padres de la norma quedaron descontentos tras el gran número de enmiendas que se introdujeron al proyecto, lo que llevaría a Asúa a decir que la mayoría de las modificaciones introducidas habían sido negativas y habían convertido la ley en “más dura, menos flexible, más casuística, incongruente y mucho menos elegante” que el proyecto inicial. A modo de resumen, podemos apuntar que se introdujo la distinción entre "peligrosidad sin delito" y "peligrosidad criminal", incluyendo dentro del primer grupo a “vagos habituales”, “rufianes y proxenetas”, “mendigos profesionales”, explotadores de “juegos prohibidos”, “ebrios y toxicómanos habituales” y a “los que observen conducta reveladora de inclinación al delito manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes por la comisión reiterada de contravenciones penales”.A éstos, con excepción de los adictos, que eran recluidos en “Casas de templanza”, se les imponían medidas de seguridad, que podrían ir desde el internado en un “Establecimiento de trabajo” hasta la prohibición de residir en un lugar determinado, además de otras medidas como la “sumisión a una vigilancia de Delegados”. Una de las modificaciones mas atentatorias contra los Principios Generales del Derecho y contra el espíritu del Proyecto de Ley fue que se estableció un procedimiento marcado por el carácter inquisitivo, pues se establecía la coincidencia del juez encargado de la instrucción y la resolución de la causa, procedimiento éste propio de los modelos procesales de las derechas.

Tal y como diputados socialistas y los juristas progresistas habían vaticinado, las derechas, una vez que alcanzaron el poder en en las elecciones de 1933, hicieron un uso abusivo de la ley, entendiendo ésta como un complemento de la Ley de Orden Público. En este sentido destacan las palabras de Alcalá-Zamora Castillo, el catedrático de derecho procesal e hijo del que fuese presidente de la II República, quien desde una posición ideológica alejada de la izquierda, explicó que gran parte de los problemas surgidos de la Ley de Vagos y Maleantes no provinieron de la ley en sí, sino del “barrenamiento que durante el bienio de 1933 – 1935 se hizo de su espíritu y de su letra”, ese periodo en el que gobernaron las derechas, es conocido como el bienio negro por su actividad de desnaturalización de la República y su Constitución desde el poder.

El uso abusivo de la ley por parte de las derechas se vio ampliado por la publicación en 1935 del Reglamento sobre Vagos y Maleantes (como dijo el Conde de Romanones: "Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento"). Ese reglamento, contradiciendo todo principio jurídico, alteró el contenido de la ley mediante la adición de nuevas categorías del estado peligroso y la inclusión de una cláusula final que posibilitaba la interpretación analógica, lo que sin duda era la pieza clave que daba lugar a las actuaciones arbitrarias del gobierno. En este contexto abundó el castigo automático de los delitos contra la propiedad, las declaraciones de peligrosidad sin análisis psicológico, la ausencia de individualización de la pena, la evitación anticipada de formas de reincidencia y otra serie de actos que iban en contra de la esencia misma de la ley.

El uso abusivo de la ley por parte de las derechas se vio ampliado por la publicación en 1935 del Reglamento sobre Vagos y Maleantes (como dijo el Conde de Romanones: "Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento"). Ese reglamento, contradiciendo todo principio jurídico, alteró el contenido de la ley mediante la adición de nuevas categorías del estado peligroso y la inclusión de una cláusula final que posibilitaba la interpretación analógica, lo que sin duda era la pieza clave que daba lugar a las actuaciones arbitrarias del gobierno. En este contexto abundó el castigo automático de los delitos contra la propiedad, las declaraciones de peligrosidad sin análisis psicológico, la ausencia de individualización de la pena, la evitación anticipada de formas de reincidencia y otra serie de actos que iban en contra de la esencia misma de la ley.

Esta desnaturalización de la norma, unida a la falta de medios materiales que desde un primer momento impidió la correcta aplicación de la misma, se tradujo, no solo en la oposición a la norma por parte de uno de sus creadores,

Luis Jiménez de Asúa, sino en el rechazo de las izquierdas, que en varios mítines del Frente Popular propugnarían la derogación de la ley. Tras la victoria electoral del Frente Popular, el corto periodo transcurrido entre las elecciones y el estallido de la guerra civil hizo imposible una reforma o incluso una derogación de la ley, de este modo, las izquierdas del primer bienio republicano habían establecido, sin saberlo y sin pretenderlo, las bases para la represión durante el franquismo.

Tras la aprobación del reglamento de la ley por el gobierno sostenido por radicales y las derechas de Alejandro Lerroux, la ley podía ser utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos. La ley podía ser usada para sancionar comportamientos que, sin ser delictivos, eran inconvenientes o mal vistos por la sociedad.

La Gandula fue usada a discreción contra individuos que no tenían recursos y que resultaban molestos en ciertas poblaciones, ya que una de las medidas que se incluían era la expulsión de un determinado lugar o la obligación a residir donde el juez decidiese.

La Gandula fue usada a discreción contra individuos que no tenían recursos y que resultaban molestos en ciertas poblaciones, ya que una de las medidas que se incluían era la expulsión de un determinado lugar o la obligación a residir donde el juez decidiese.

La Ley de Vagos y Maleantes se convirtió de facto en una ley contra los más desfavorecidos y para su aplicación se llegaron a crear juzgados especiales por la ingente cantidad de procedimientos que se encausaban.

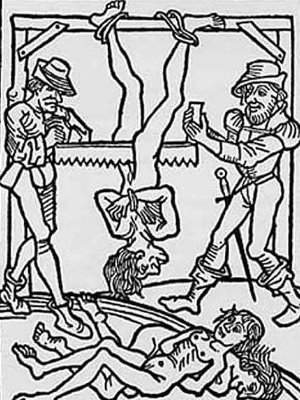

La ley incluía en su articulado una mención especial para el tratamiento que se debe dar a todos los condenados por los juzgados creados para este cometido. En el capítulo II en la parte relativa a las medidas de seguridad incluye el internamiento en campos de trabajo y de concentración. Para poder dar salida a la inmensidad de expedientes condenatorios -2.400 en solo un mes- que propició esta ley, el gobierno de Lerroux planificó la construcción de tres campos de concentración en España y uno en la isla de Annobón en la colonia de Guinea Ecuatorial.

En la península los campos estarían situados en Burgos, anexo a la prisión, otro en el Puerto de Santa María, en Cádiz, y otro en Alcalá de Henares. Fue este último el primero en abrir en agosto de 1934. La apertura de este complejo de trabajos forzados fue noticia en toda la prensa de la época.

Los presos en los campos de concentración estaban obligados a realizar trabajos forzosos, en su mayoría en colonias agrícolas. La mayoría de los reclusos eran ladrones de poca monta y presos que fueron juzgados en virtud del capítulo uno de la ley, los vagos habituales, o lo que es lo mismo, los desempleados. Paradójicamente los que casi nunca llegaban a entrar en el campo de concentración debido a su alto poder adquisitivo, porque les prestaba la ventaja de una buena defensa jurídica, eran los denominados “jugadores de ventaja y rufianes”, los comerciantes de mujeres o proxenetas.

Los presos en los campos de concentración estaban obligados a realizar trabajos forzosos, en su mayoría en colonias agrícolas. La mayoría de los reclusos eran ladrones de poca monta y presos que fueron juzgados en virtud del capítulo uno de la ley, los vagos habituales, o lo que es lo mismo, los desempleados. Paradójicamente los que casi nunca llegaban a entrar en el campo de concentración debido a su alto poder adquisitivo, porque les prestaba la ventaja de una buena defensa jurídica, eran los denominados “jugadores de ventaja y rufianes”, los comerciantes de mujeres o proxenetas. Como decía uno de los reportajes, «Hay un individuo, tratante de blancas, que al ser detenido en Madrid explotaba a cuatro mujeres, tenía alquiladas dos casas, poseía automóvil, guardaba en una cuenta corriente cerca de diez mil duros y tenía un maravilloso guardarropa con dieciocho o veinte trajes de corte y calidad impecables.»

Como decía uno de los reportajes, «Hay un individuo, tratante de blancas, que al ser detenido en Madrid explotaba a cuatro mujeres, tenía alquiladas dos casas, poseía automóvil, guardaba en una cuenta corriente cerca de diez mil duros y tenía un maravilloso guardarropa con dieciocho o veinte trajes de corte y calidad impecables.»

La ley fue modificada por el régimen franquista para incluir la represión de los homosexuales el 15 de julio de 1954.

A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos o lisiados, se les aplicarán para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:

a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás.

b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.

c)Sumisión a la vigilancia de los delegados

En 1970 fue sustituida y derogada por la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social,8 de términos muy parecidos, pero que incluía penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos sociales para que se «rehabilitaran».A pesar de que durante el periodo democrático esta ley no fue aplicada continuó vigente hasta su derogación en el año 1995.